Por: Luis Fernando Acebedo Restrepo

(Escribí estas líneas con motivo de la celebración de los 80 años de mi madre Ángela. La idea era que cada uno de mis hermanos y hermanas hicieran la propio, destacando algunos aspectos de su vida y de su entorno. Esta es mi versión)

Antes y después de la muerte de mi padre. Así de simple se dividió la vida de mi madre. Hoy, casi 40 años después de este acontecimiento y en la celebración de los 80 años de existencia, puedo traer a la memoria algunos acontecimientos que marcaron su vida y la de sus cuatro hijos, quienes apenas se asomaban a la adolescencia cuando los sorprendió la muerte súbita del padre.

Quisiera comenzar y terminar en la casa, porque fue justamente allí donde nació, murió y volvió a nacer la esperanza, donde se rompió la linealidad de la vida, donde se abrieron y cerraron muchos caminos para mi madre y para nosotros sus descendientes; fue esa casa que mi padre comenzó a pagar mensualmente con la idea de hacerse propietario algún día. Pero estaba lejos de esa meta cuando lo sorprendió la muerte. Paradójicamente, fue la gran fortuna que le dejó a mi madre, el refugio desde donde se lograron re-construir los sueños, re-direccionar la ruta de su existencia y la de sus hijos, proyectar el futuro en medio de los nubarrones y la incertidumbre de aquel presente obnubilado por la desgracia. Esa casa que mi padre se propuso como herencia de su paso por la vida, se anticipó como regalo a mi madre tras su fallecimiento. Pero nadie le preguntó a ella o a nosotros si queríamos ese cambio. Simplemente llegó como un cambalache en el juego de la vida.

Gastón Bachelard nos recuerda que la casa “como el fuego, como el agua, nos permitirá evocar” los recuerdos, los símbolos, la memoria de un pasado y un presente cargado de imágenes. De aquella época, sigue intacta la sala como el lugar predilecto del encuentro. Quizás hayan cambiado mil veces los muebles y el decorado, pero es allí, en ese pequeño lugar de una amplia casa llena de rincones y de espacios que permiten huir del contacto cotidiano, en donde se produce la magia del encuentro, la conversación, la risa y el llanto.

Todos vamos pasando como en una especie de confesionario a la sala donde nos recibe siempre mi madre, explayada en el sofá, casi en posición horizontal, con sus pies descalzos subidos en la mesa de centro, el periódico El Colombiano y sus diferentes cuadernillos desplegados por los muebles. Ella es la única que se apodera del crucigrama a página entera porque llenarlo, dice, es bueno para la memoria.

- A ver Luis Fernando, usted que es tan inteligente, responda: “Macizo montañoso de Níger” de tres letras.

- Ni idea mamá, le contesto desconcertado.

- Mmmjjj, y esos son los que tienen Doctorado. A, I, R, bestia.

- Cambio de tema para huir de mi ignorancia.

Por la sala de su casa pasaron muchos ausentes, el abuelo materno Juan B. Restrepo, entre ellos. Allí se desplegaba cuan corto era, luego de varios kilómetros de caminata desde el barrio San Javier donde vivía. Cada sábado, llegaba bordeando el medio día y esperaba ansioso el sancocho servido en plato hondo que mi madre le preparaba con amor. Ese amor que devolvía el abuelo a sus nietos frotando sus mejillas con las nuestras, y que yo sentía carrasposas por el grosor de sus barbas a pesar de sus afeites.

Por allí circularon los novios de mis hermanas quienes se sentaban muy orondos en el sofá a hacer visita y a medida que la noche llegaba, terminaban en posición horizontal ensuciando los descansa brazos del mueble con sus cabelleras grasosas. No fue fácil descubrir el o los causantes de tan exótico fenómeno. A todos ellos, sin excepción, mi madre terminaba echándolos, primero con un aullido profundo desde su habitación, luego con el desfilar de su cuerpo empiyamado y con cara de cansancio. Su recorrido performático al bajar las escaleras era suficiente para saber que el tiempo de visitas se había agotado. Y si por alguna razón se hacían los de las orejas sordas, venía el llamado a cuentas a la novia embelesada.

Los nietos han venido ocupando ese espacio. Primero Laura, quien les cogió ventaja a los demás y pudo disfrutar los mismos derechos y deberes que nosotros habíamos adquirido como hijos. Con los años llegaron los otros nietos, Susana, Esteban, Sofía, Norman (Jr), Miguel y Luciana. Ellos llegan a la sala como visitantes, tal vez obligados por las circunstancias que impone la visita de cada ocho días o de fin de año para los que viven más lejos, porque su verdadero interés está en los televisores de las habitaciones del segundo piso. En todo caso, son las pantallas de sus celulares las que desvían sus miradas y los proyectan en otro espacio-tiempo paralelo. Ellos sólo regresan al mundo de sus mayores cuando se produce un chiste o un regaño para que se integren a una conversación que les es ajena. Los refrigerios son también otro motivo para salir del mundo atemporal de las redes. Y la abuela, cómplice y solidaria con sus búsquedas mediáticas, los defiende como si ella conociera de virtualidades.

Hay otros espacios llenos de significados y recuerdos. El patio trasero, por ejemplo, porque allí creció y envejeció el palo de mangos que sembró mi padre tal vez un año antes de su muerte. Ya está cansado de prodigar frutos; ahora solo regresa al piso la hojarasca de sus ramas débiles que deben ser recogidas casi a diario. El árbol se resiste a caer. El par de troncos que lo sostienen en pie están brindando a otras especies la posibilidad de agarrarse de sus cortezas arrugadas para adornarlas con cuernos verdes y frondosos, junto a orquídeas que aún no florecen.

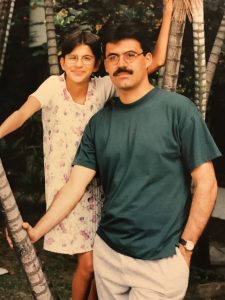

No sucedió lo mismo con dos grupos de palmeras que mi padre también había sembrado en el antejardín, tan grande como la misma casa, cuando recién nos pasamos a vivir en ella. Esas palmeras sirvieron como fondo para varias fotografías que fueron testigo del paso del tiempo y los protagonistas. En algún momento se volvieron tan famosas que algún periodista creyó oportuno atribuirles a su existencia el nombre del barrio La Palma, pero no, realmente hicieron parte del origen y duraron hasta hace muy poco cuando mi madre decidió cortarlas porque sus hojas marchitas obstruían constantemente las canales del techo y ocasionaban daños en el cielo raso del balcón que ocasionaban sobre costos de mantenimiento cada año.

También la cocina tiene sus encantos, especialmente porque los sábados se llena de fríjoles, pailas hirviendo para fritar los plátanos verdes o los chicharrones, cacerolas donde se sofríe el “hogao”, la olla del arroz, el aguacate maduro y los bananos a punto para ser consumidos, y lo mejor de todo, el chisme que hace de la extensa jornada de preparación de los alimentos un devenir de imágenes familiares que pasan raudas como en una secuencia fotográfica, acompañada de una gaseosa light o una cerveza fría mientras llega el momento de sentarse a la mesa a disfrutar del tradicional plato gastronómico. Es un momento mágico en donde es mejor estar presente porque las lenguas desenfrenadas pueden hacer trizas a cualquier desprevenido sin derecho a la defensa.

También está la biblioteca en el segundo piso de la casa. Un lugar que mi padre quería convertir en un altar de la literatura, del conocimiento y la poesía. Sin embargo, su ausencia prematura truncó ese bello proyecto. Jamás se concretó el bar que quería localizar en uno de las paredes divisorias. La luz para la lectura nunca fue muy buena y los libros quedaron congelados en el tiempo. Allí está la colección de la biblioteca básica de Salvat con los mejores títulos de la literatura universal y la enciclopedia de la misma editorial, los libros de novelas del Instituto Colombiano de Cultura y los del Círculo de Lectores de pasta dura y mejor presentación, los poetas y novelistas antioqueños que mi padre nos estimulaba a leer. Y en un rincón de la biblioteca, cinco o seis tomos de libros de la segunda guerra mundial a los cuales accedía con mucha curiosidad, pero también con un cierto estupor por las crudas fotografías en blanco y negro que daban cuenta de los horrores de la destrucción generalizada de la población civil y de los ejércitos combatientes. Hoy es un espacio poco visitado. No por el desprecio a los libros, porque poco a poco, el mensaje nos llegó y hoy nuestras viviendas reproducen esa obsesión por tener una biblioteca abierta que inunda cada rincón de nuestras casas. Sino porque los libros tienen personalidad y reflejan los gustos de quienes disfrutan organizarlos en las paredes del hogar. Hoy compiten con portarretratos de los ausentes en color sepia y los presentes a todo color. Más numerosos los primeros que los segundos.

En el primer piso, siempre hubo un espacio sin identidad: el garaje. Resultó de la ampliación que hizo mi padre en el segundo piso, dando como resultado la biblioteca y una nueva habitación, mucho más amplia que las demás, a donde me mudé cuando empecé mis estudios universitarios. El garaje se volvió entrada principal, parqueadero de vehículos, salón de eventos, sobre todo cuando las mujeres cumplían sus quince años o cuando Juancho se graduó de bachiller. La parte trasera del garaje fue alguna vez sala de televisión, en aquellas épocas en que sólo había dinero para comprar un solo televisor y las familias se congregaban en ese espacio a ver los noticieros o los programas de entretenimiento.

Y finalmente, el cuarto de mi madre, el centro y el origen. Tiene ese imán que ejerce un poder centrífugo porque allí habita y permanece la madre en sus horas de descanso o cuando deja a un lado la rutina y emprende su gran pasión: tejer. Mi último libro publicado se lo dediqué con el siguiente epígrafe: “A mi madre, porque ha sabido esperar (me), tejiendo”. Tejer es otra manera de hacer realidad los sueños y ella sí que ha sido una tejedora de utopías. Desde su habitación, mi madre ejerce control de cada rincón de la casa y a cada uno de sus moradores. Hasta allá llegamos todos para acompañarla en las últimas horas de la noche, con una luz intensa reflejada sobre sus tejidos que calienta poco a poco la habitación. En esa habitación mi madre espera al que no llega temprano, o a los que se fueron con un rumbo incierto, despide con un grito al novio que no quiere irse, prepara su último performance para expulsar al invasor.

Esa habitación fue durante muchos años la primera que se iluminaba cuando aún no amanecía en el firmamento. Desde nuestras habitaciones, sentíamos el golpeteo de las chanclas que anunciaban el inicio de la hoguera y la explosión de los vapores de la “olla pitadora” para dejarnos a medio hacer el almuerzo de todos los días, antes de emprender camino al trabajo. Ese que por 20 años asumió con dignidad, sin un asomo de rabia ni de frustración por el vacío que dejó mi padre. Si, desde allí comenzaba el taconeo cuando terminaba de arreglarse cada mañana, pasaba por nuestros cuartos con ese toc-toc que servía de despertador, se hacía sentir en cada peldaño de la escalera y finalmente remataba con el ruido que generaban las cadenas y el candado que servían de seguridad a la entrada de la casa por la puerta del garaje.

Es la misma casa que la recibió cuando felizmente se jubiló y retomó el camino de hacer las cosas que más le gustaban. Organizó su costurero, tomó los cursos que le permitieron inundar la casa y la de otros de bordados, artesanías, mantas, cojines, manteles y oropeles. Los nietos tuvieron la fortuna de lucir sus producciones. Los hijos, por desgracia, seguimos esperando sus ofrendas. Porque así es mi madre.

Es la casa que abandonó con temores para emprender los viajes más insospechados por Suramérica, Centro y Norteamérica. Y a ella volvió con ansias para continuar sus planes en diferentes frentes de trabajo, porque casa es casa, es el lugar desde donde se expanden los sueños.

Esa fue la casa en la que crecimos. Ese fue el legado patrimonial de mi padre. Desde allí salimos a buscar nuestros mundos. Y allí llegamos a cargarnos de energías con el calor de mi madre. Esa casa amplió su magia con las generaciones de nietos que no conocen las vivencias de sus padres en ella. No en vano, mi madre está aferrada a esas paredes que hablan, que enamoran, que atraen y repelen. Al fin y al cabo, es su refugio y su tesoro.

Evocar la casa es decir madre. Es calor, hoguera y certeza. Pero la madre ha quedado sola cargando el peso de la memoria. Y esa soledad ahora quiere ser invadida por extraños, atropellando vivencias, recuerdos y nostalgias. Ellos quieren llevarse sus tesoros y mi madre ha puesto rejas en cada vano para impedir que lo hagan porque ella ejerce su custodia, pero a su vez, encierra su espíritu libre. Quizás ha llegado el momento de empezar de nuevo a prender otra hoguera, a responder con coraje a los cambios de una sociedad intolerante, displicente. Solo tú, madre, puedes dar ese paso. Ahora nosotros somos tu apoyo y tu sostén.

30 de enero de 2017